拉波夫是一位伟大的语言学家。我以前不关心他,总觉得自己的工作与社会语言学无关。直到他逝世,我才认真地认识他。通过对他生平和学问的介绍,以及他的部分著述,我才知道,我一会儿东一会儿西的语言研究,其中很大一部分居然归属社会语言学。比如关于一个方言家庭在上海话环境中的语码变化的论文(当然很不成熟),又比如外来词的接受(包括其变异),大概就属于这一类。我突然觉得,原来他的研究离我这么近!

拉波夫很早就提出“实验”的概念,因为他来自化学界,只是在34岁时,由于偶然的原因转向了语言学。他必然带有自然科学和工程学的基因。他说:“我可以根据人们实际的讲话,通过实验室的实验技术的测试,建立一种实验语言学。”

拉波夫还说:“我们已经引入声学语音学用于日常语言的研究中,语言学从一种定性的学科向着一种定量科学的方向开始了缓慢的转变。那些跨越不同个体、跨越不同时代的语言变异,看上去曾是如此纷繁无序令人迷惑不解,已经开始能够用数学方法进行描述,显现出一种系统性的状态。”

就以上两点而论,拉波夫应该是今天语言学革新的先驱。他早就有了跨学科的意识,有了实验和定量的意识。而且他并未停留于言辞,而是踏踏实实地动手实践。

拉波夫从来就不曾离开现实和田野。他调查纽约哈莱姆区黑人的语言,发现了种族歧视对阅读的影响。他说:“阅读失败的主要原因是来自我们社会惯有的种族歧视的一部分,对非洲裔美国人的英语方言象征性的贬低,并且对于说这种方言的人预言教育的失败。”他还发现,纽约口音不仅受地区影响,也受阶层影响:商店越贵,越有可能听到“fourth floor”(第四层)中的“r”。这引起他对许多语言现象与社会阶层之间关系的深思。

就此而言,拉波夫更靠近人类学或民族学,脚踏实地,亲近田野,带有浓厚的人本主义。这对长期沉浸于狭隘斗室、满足于象牙塔中的我们来说,无疑是一贴清醒剂。中国如今兴起的契合拉波夫期望的田野之风,对社会语言现象展开广泛深入的调查,取得了丰硕的研究成果,这无疑是献给拉波夫的一束鲜花。

拉波夫认为,语言本质上是可变的,不受一套理想的语法规则的支配。这跟我非常投合。在拉波夫的语言学论述中,充分体现了柔性观念。我们现在的研究依然缺乏动态的变动的处置手段,常常固执地在一个系统里打转,围绕一两个术语,吵得不亦乐乎!

拉波夫的实践告诉我们,引进动态的社会因素(或者还有其他因素),也许会促使我们的语法研究找到新的解释可能或研究模式,甚至新的范式。比如,本人曾经设想在语义“施事格”上分出施行与施令两个下位格,以解决“老张做了一件西服”里出现的歧义(义1是老张自己制作,义2是老张委托专业师傅制作)。这似乎可以解释同类型的歧义,但放在更大的范围内,其解释力与理论假设仍是可质疑的。而更好的解释乃是社会的变化。由于社会的发展,制作类行为专业化了,出现了相应的职业。人们在表达“制作”义时,就有两种可能:自己制作,或请服装店专人制作。此外,还有另一些语言问题可能受另一类社会因素的影响。如果这样去看语言,就可以跳出传统,而跃向更广阔的解释空间,从而增加对语言更多维度的认识。

继承他的这些理念,学习他的工作方式,在今天显得分外重要。对于我更是一种鞭策。虽然我已经年近九十,但朝闻道、夕死可矣,在心理上依然向往这位脚踏实地的拉波夫。

谨以此追念伟大的拉波夫!

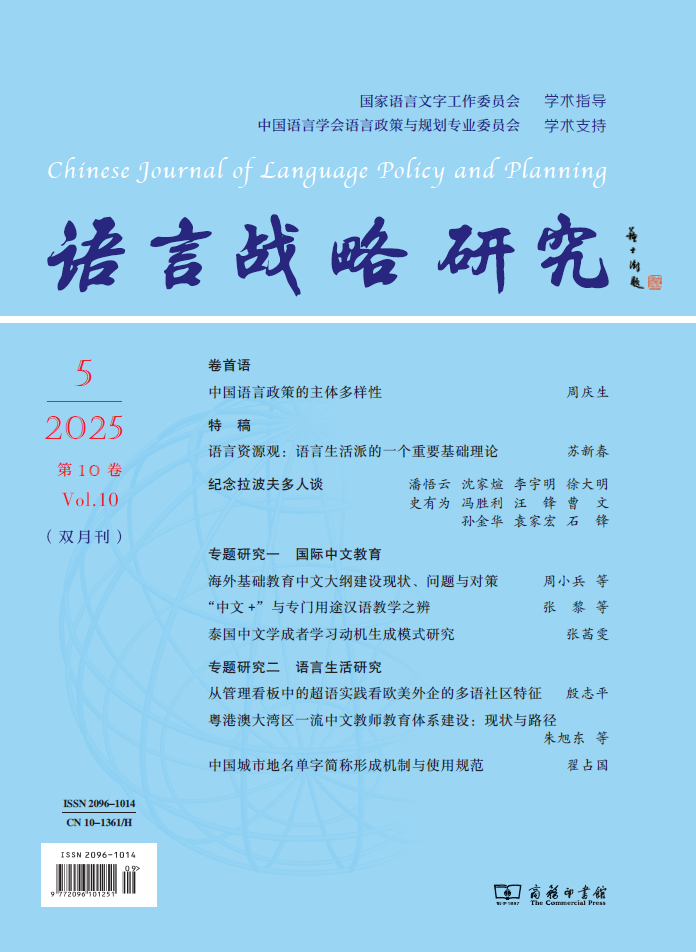

来源 | 《语言战略研究》2025年第5期